臺北市的城市發展過程,分為四個時期,即清領、日治時期、省轄市時期及直轄市時期,茲分述如下:

一、清領時期的開發

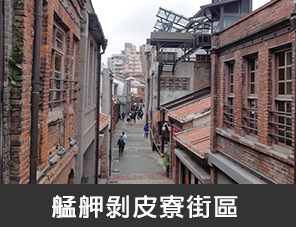

臺北市早期為平埔族凱達格蘭族的漁獵場所,1709年漢人成立「陳賴章墾號」請墾大佳臘地區,始有規模性的土地開發,其後漢人引水築圳興修水利,陸續形成村莊,最先於艋舺形成市街,即今萬華;其後陸續形成士林街、錫口街、大龍峒、大稻埕與城內等市街。

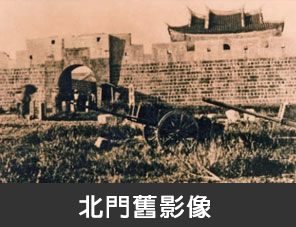

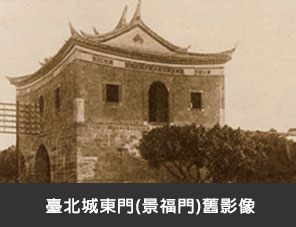

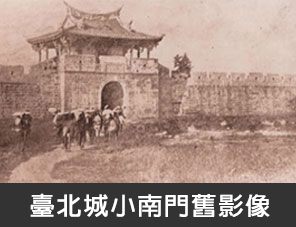

1875年欽差大臣沈葆楨向清朝廷奏請設立臺北府,1884年臺北城興築完竣,設置東門、西門、南門、小南門、北門等5個城門。1885年臺灣建省,清朝任命劉銘傳為首任臺灣巡撫。

二、日治時期

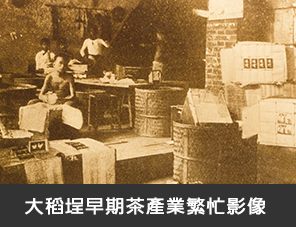

1905年市區改正計畫,拆除臺北城牆,並以廢棄的城基改建三線道路。此時臺北市街道系統以新公園(今二二八和平公園)為中心,稍呈放射狀發展。1932年臺北州發布大臺北市區計畫,大部分的日人、官吏、軍人以及商人,多以城內為中心向四周地區擴散,一切現代化設施,如新式醫院、電燈的裝置以及文教與商業金融機構等設立在日人集中區。工業則主要分布於臺人街區內,如大稻埕的周緣地帶以鐵工業為主,大稻埕街區內則以食品工業尤其是製茶業為多,另艋舺南邊一帶則以化學工業為主。

三、省轄市時期及直轄市時期

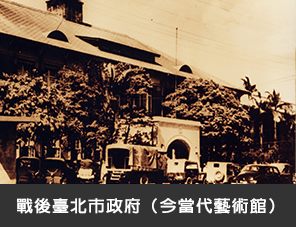

1945年臺北市成為省轄市,1967年臺北市改制為直轄市,翌年將臺北縣之南港鎮、景美鎮、木柵鄉與內湖鄉4鄉鎮,及陽明山管理局的北投、士林2鎮併入臺北市。改制後都市建設重心開始向東轉移, 1990年臺北市的行政區由16區調整為12區,即松山、信義、大安、中山、中正、大同、萬華、文山、南港、內湖、士林與北投共12個行政區,迄2019年止仍維持目前的行政區架構。

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)